霞涌人文風光畫進龍門農民畫

“山海共繪·鄉(xiāng)土的詩意重構”農民畫展在大亞灣(霞涌)文化藝術中心展出

當嶺南山水孕育出的龍門農民畫遇上大亞灣霞涌的碧海銀灘與漁村煙火,會碰撞出怎樣的藝術火花?日前,“山海共繪·鄉(xiāng)土的詩意重構”農民畫展在大亞灣(霞涌)文化藝術中心拉開帷幕,30幅鄉(xiāng)土繪畫作品與10余幅兒童作品定格霞涌人文風情,生動呈現“百千萬工程”建設成果。

據悉,這次展覽是大亞灣開發(fā)區(qū)2025年“新灣人計劃”行動清單中的項目。展覽將持續(xù)至2026年10月18日,歡迎廣大群眾前往觀展。

游客參觀畫展。

龍門農民畫《漁家婚嫁》(翻拍)。

三大板塊定格霞涌自然與人文之美

大亞灣(霞涌)文化藝術中心位于風景如畫的霞涌小徑灣海邊,2024年5月投入使用。此次展覽是該中心繼首展“鄉(xiāng)村·文創(chuàng)”后第二個主題展覽。

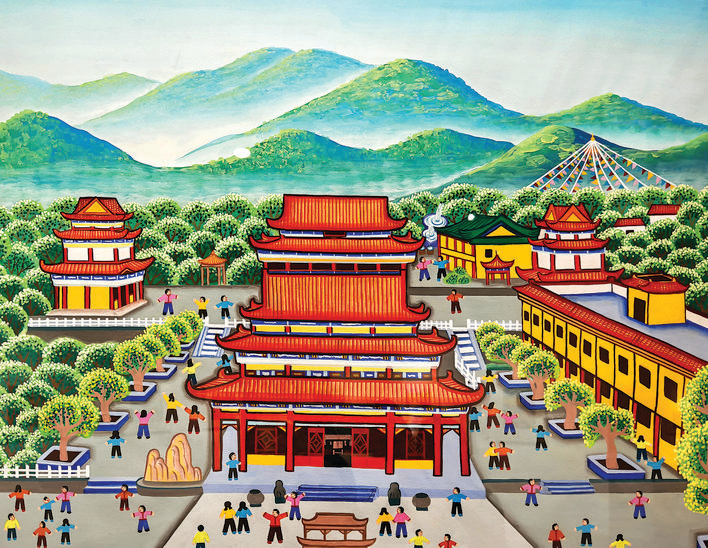

步入展廳,正對大門的墻上是一幅巨大的龍門農民畫,鮮艷的色彩和濃烈的鄉(xiāng)土氣息撲面而來。沿著參觀線路前行,一幅幅龍門農民畫在眼前次第展開。

此次畫展包括“山海傳情”“童繪原鄉(xiāng)”和“原鄉(xiāng)市集”3個板塊。作為展覽核心的“山海傳情”板塊,匯集了30幅龍門農民畫作品。小徑灣、烏山頭綠道、清泉古寺、鐵爐嶂、海韻廣場、漁家婚嫁……這些霞涌人文景觀通過龍門農民畫鮮明的藝術手法、樸實的筆觸展現出不一樣的韻味。

“童繪原鄉(xiāng)”板塊則展出了10多幅6至12歲兒童的作品。中秋的明月、春節(jié)的煙火、豐收的喜悅,孩子們以天馬行空的想象力重構鄉(xiāng)土記憶,用稚嫩的線條與明快的色彩,詮釋著對鄉(xiāng)土文化的獨特理解。“教育的意義不僅在于傳承,更在于守護每一份獨一無二的創(chuàng)造力。”此次展覽策展負責人張穎超表示,讓童真成為鄉(xiāng)土記憶的延續(xù)者與革新者,正是設置該板塊的初衷。

除了繪畫作品,展覽還特別規(guī)劃了一個“原鄉(xiāng)市集”,展出了本土創(chuàng)業(yè)婦女提供的毛線帽子織品。這些織品的創(chuàng)意來自卡片書《108頂帽子和詩》。傳統藝術與本土文創(chuàng)的結合,讓鄉(xiāng)土文化煥發(fā)新價值。此外,藝術中心配套有一個文創(chuàng)產品展銷平臺,目前延續(xù)著首展“鄉(xiāng)村·文創(chuàng)”的文創(chuàng)展品。

據了解,此次展覽將持續(xù)到2026年10月18日,目前已吸引眾多團隊和群眾前來參觀。“霞涌的風景和民俗通過龍門農民畫呈現,特別有親切感,看完心里很暖很感動。”觀展的張女士感慨道。

龍門農民畫《清泉古寺》(翻拍)。

畫家團隊深入霞涌采風創(chuàng)作

龍門農民畫與大亞灣霞涌街道的“牽手”源于一場深思熟慮的文化實踐。

“龍門農民畫已初具規(guī)模,不僅豐富了當地群眾的精神文化生活,更成為鄉(xiāng)村振興的文化動力;而霞涌依山傍海,文旅資源豐富,隨著‘百千萬工程’的深入實施煥發(fā)新姿。”張穎超表示,為推動文化產業(yè)與鄉(xiāng)村經濟深度融合,同時也為大亞灣營造濃厚的文化藝術氛圍,給本地群眾帶來高品質藝術畫展,策展方與霞涌街道辦、龍門縣文化藝術服務中心聯動,促成這場“山海之約”落地。“我們希望讓展覽成為觀者與鄉(xiāng)土對話的橋梁,用藝術喚醒記憶、療愈心靈。”

這場展覽離不開龍門農民畫創(chuàng)作團隊的努力。“我們從去年底就開始籌備了,今年初開始實地走訪,然后潛心創(chuàng)作。”龍門縣文化藝術服務中心主任廖錦鋒介紹,十多位老中青三代龍門農民畫家組成的創(chuàng)作團隊,用半個月時間走遍霞涌采風。“霞涌八景”、村莊建設和上角村“千畝方”稻香田園項目等,都成為大家畫筆下的素材。廖錦鋒表示,采風結束后,創(chuàng)作團隊進行了充分討論:如何用農民畫的藝術語言,傳遞霞涌“山海相依”的特質?如何讓作品既展現自然之美,又反映發(fā)展之變?帶著這些思考,每位畫家完成2~3幅作品,最終從中篩選出30幅精品用于展出。

對于兒童作品的同臺展出,廖錦鋒表示,龍門農民畫源于生活,本就需要代代相傳、不斷創(chuàng)新。這種多元創(chuàng)作力量的融合,讓龍門農民畫的根脈扎得更深,更有生命力。

根植于嶺南文化、廣府文化、客家文化與瑤族文化土壤的龍門農民畫,吸收了民間刺繡、木雕、剪紙的藝術精髓,融合水墨、水彩、油畫的表現形式,以濃墨重彩渲染當地群眾豐富多彩的勞動和生活,在藝術領域獨樹一幟。

文/圖 惠州日報記者匡湘鄂