人文薪火傳!惠州從明代開(kāi)始編修西湖志并延續(xù)至今

惠州西湖,總是在不經(jīng)意間,以文化之湖的姿態(tài)嵌入惠州的城市公共活動(dòng)。

回顧惠州西湖的營(yíng)建歷史,惠州文化有很大一部分是用西湖水蘸墨書(shū)寫(xiě)而成的。這不是巧合,因?yàn)闅v代惠州人在建設(shè)西湖中,文化建設(shè)是重要的一環(huán)。修編志書(shū)、對(duì)西湖的風(fēng)景人文進(jìn)行回顧整理歸納總結(jié),無(wú)疑是西湖文化營(yíng)建的最重要手段,這種手段并不比修建亭臺(tái)樓閣輕松。為西湖修志是一種文化行為,西湖志就是一種文化成果。從明代開(kāi)始,到清代和民國(guó)甚至當(dāng)代,惠州人對(duì)編修西湖志樂(lè)此不疲,使得惠州的人文薪火相傳。

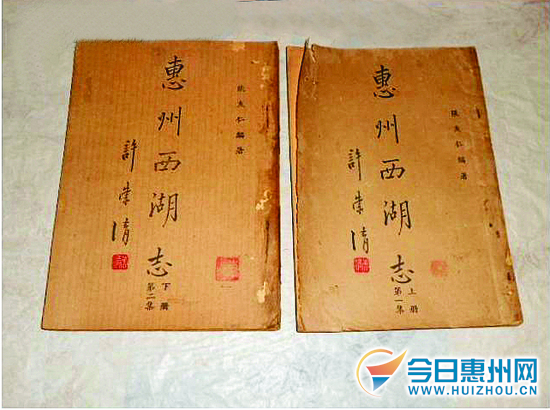

張友仁1947年版《惠州西湖志》。

壹

明代前詩(shī)歌辭賦傳播西湖之美

約略成形于東晉之際的惠州西湖,人文建筑營(yíng)建的開(kāi)始時(shí)間卻可追溯至東漢時(shí)期。惠州最早的佛教場(chǎng)所東漢伏虎臺(tái)以及后來(lái)的東晉龍興寺,在惠州古城南端的銀崗嶺興建。到了唐代,伏虎臺(tái)和龍興寺舊址筑起開(kāi)元寺,北宋名臣余靖在《開(kāi)元寺記》描述周遭風(fēng)景:“重山復(fù)嶺,隱映巖谷,長(zhǎng)谿帶幡,湖光相照”,這是被民國(guó)張友仁認(rèn)為是“惠湖風(fēng)景見(jiàn)于記載之始”。

余靖之后,北宋大文豪蘇東坡于1097年南貶惠州,宦海失意老臣,不吝筆墨,歌詠惠州西湖湖光山色,為惠州西湖山水添注了詩(shī)情繚繞的人文氣韻,從此開(kāi)啟了惠州西湖人文勝景。“從此西子美人,翩來(lái)越國(guó);東坡居士,常住惠州。”蘇東坡之后,無(wú)數(shù)文人騷客以愛(ài)慕之心,親近惠州西湖,為惠州西湖增添新篇章,讓惠州西湖美名遠(yuǎn)播,并足杭州西湖。

蘇軾之外,還有大批宋代名臣名士為西湖留下了雋永的篇章,如唐庚、劉克莊、楊萬(wàn)里、楊杰、劉攽等。由此,盡管明代以前沒(méi)有修纂《惠州西湖志》的記載,歷史信息都在詩(shī)歌辭賦之中,零散而不系統(tǒng),但人們對(duì)惠州西湖的久遠(yuǎn)印象并不算陌生,依然是一種感性的模糊之美。正如北宋文學(xué)家楊杰《豐湖歌》所頌:“惠州風(fēng)土隔世埃,使我南望長(zhǎng)徘徊。”

而惠州歷史上的第一部地方志書(shū)——南宋《惠陽(yáng)志》,盡管此志在明中葉后已不存世,但是明初解縉修纂《永樂(lè)大典》時(shí)卻引用了不少《惠陽(yáng)志》的史料,為后人保留了不少宋代的西湖信息。比如陳公橋、史君堂、循吏堂、六君子堂、聚賢堂等,均是湖中名勝。難怪南宋地理學(xué)家王象之在名著《輿地紀(jì)勝》中指惠州西湖有“臺(tái)榭二十余所,亭館為廣東之勝”。

貳

明代個(gè)人修湖志蔚然成風(fēng)

西湖在明以前無(wú)志的局面在明代有了改觀。特別是明代中后期,惠州出現(xiàn)了一個(gè)以個(gè)人為主體編修《惠州西湖志》的高潮,對(duì)惠州西湖的風(fēng)景人文進(jìn)行回顧整理歸納總結(jié),這成為明代惠州西湖文化的重要構(gòu)件。

《惠州文化教育源流》一書(shū)認(rèn)為,明代惠州興起辦學(xué)高潮,始于明嘉靖初年,并以一發(fā)不可遏止之勢(shì)延至萬(wàn)歷后期,歷時(shí)幾近百年。這是惠州古代文化教育最為繁榮,思想學(xué)術(shù)最為活躍,社會(huì)文明成果最為豐碩的黃金時(shí)段,其深刻之影響貫穿晚明直到清初。此外,明代惠州人以主人翁的態(tài)度關(guān)注惠州西湖的歷史和現(xiàn)狀,認(rèn)真進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)總結(jié)和文化梳理,因而對(duì)西湖未來(lái)的發(fā)展有了比較理性的前瞻和確切的定位,西湖的建設(shè)因此發(fā)展迅速,真正成為聞名海內(nèi)外的嶺南風(fēng)景名區(qū)。

思想活躍、學(xué)術(shù)繁榮、人才輩出、著述迭見(jiàn),使得明代成為惠州歷史上修志最多的朝代。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),明代惠州官府和個(gè)人共編修各類方志30余部。惠州歷史上首部《惠州西湖志》,以及首部由惠州人自己編修的《羅浮山志》,也都產(chǎn)生在明代,標(biāo)志著這兩個(gè)嶺南風(fēng)景名區(qū)進(jìn)入了主體文化自覺(jué)的歷史新階段。在文化繁榮的語(yǔ)境下,惠州的文化地標(biāo)之一——西湖,也迎來(lái)了被總結(jié)、審視、解讀的高潮。

據(jù)史料顯示,明代參與修纂《惠州西湖志》的惠州先賢有葉萼、葉春及、楊起元、陳運(yùn)、庾樓等,地方官則有萬(wàn)歷初任歸善知縣的林民止。但遺憾的是,明代多種《惠州西湖志》至今已了無(wú)蹤影,成了惠州文史界的一大遺憾。

據(jù)康熙《惠州西湖志》記載:“西湖原有舊志,乃明朝隆萬(wàn)以前所刻,板藏葉氏梧鳳堂,早已毀失,間有藏本一二,皆斷簡(jiǎn)殘篇,不可一睹。”這個(gè)“葉氏梧鳳堂”的刻本,結(jié)合張萱《題西湖志》所跋,幾可斷定是葉萼所著。

葉萼是明代惠州西湖“湖上五先生”之一,生長(zhǎng)于惠州西湖,讀書(shū)于惠州西湖,終生講學(xué)于惠州西湖,他為惠州西湖修志,最合適不過(guò),也符合其個(gè)人學(xué)術(shù)感情。然而,葉萼編修的《西湖志》已經(jīng)佚失,只存一篇《全湖大勢(shì)論》。

葉萼在《全湖大勢(shì)論》中,首談惠州西湖三大湖源的來(lái)龍去脈,把涵養(yǎng)西湖的水源和山脈視為惠州西湖不可分割的一部分,共同構(gòu)成一個(gè)完整的西湖生態(tài)體系,這個(gè)論斷被后人認(rèn)為是《全湖大勢(shì)論》一文中最為可貴的表述。

葉萼在文中的諸多觀點(diǎn),至今讀來(lái),仍覺(jué)其識(shí)見(jiàn)高遠(yuǎn),有頗多發(fā)人深省之處。比如,對(duì)惠州城和惠州西湖相互依存的關(guān)系以及惠州西湖對(duì)惠州城的作用,葉萼在文中引用同時(shí)代陶魯?shù)脑捳f(shuō):“倘使此壤不湖,萬(wàn)兵可屯,為受敵之地。”因而提出西湖除有農(nóng)漁水利外,“秀蓄謂階文,險(xiǎn)設(shè)謂預(yù)武,然后知湖果不可廢也。”從軍事和文教功能的角度出發(fā),闡述了保護(hù)和建設(shè)惠州西湖的必要性和重要性。

叁

清初西湖志或遭毀禁

繼葉萼之后,大約在明天啟崇禎年間,楊起元的高足、歸善人陳運(yùn)修輯了《惠州西湖志》。陳運(yùn)于明萬(wàn)歷四十三年(1615)中舉,授瀏陽(yáng)知縣,后以母喪請(qǐng)歸,不再做官。陳運(yùn)隱居于湖上李學(xué)一舊時(shí)別墅西新園,與湖光山色朝夕相對(duì),六橋八景,吟詠殆盡,結(jié)詩(shī)集《披云草》,又修《惠州西湖志》。

相傳,陳運(yùn)的《惠州西湖志》將西湖景物分東西南北敘述,不過(guò)這本志書(shū)已佚失。在后來(lái)的惠州府志、歸善縣志中,收錄了陳運(yùn)不少吟詠西湖的作品,如六首詠湖橋詩(shī)等。于是人們推測(cè),西湖的“六橋”、“雙塔”以及“豐湖漁唱”、“半徑樵歸”等景觀,應(yīng)該記載于陳運(yùn)的《西湖志》中。陳運(yùn)綜合總結(jié)了前人對(duì)惠州西湖景觀的描寫(xiě)與評(píng)價(jià),經(jīng)過(guò)比較篩選和充實(shí)提煉后,明確提出了惠州西湖八景概念。

南明時(shí)期,堅(jiān)執(zhí)鮮明反清立場(chǎng)的歸善人姚子蓉退隱家園,以修志明志。姚子蓉為惠州府城人,是明代御史姚祥的裔孫,南明時(shí)期曾任兵部司務(wù),參加抗清斗爭(zhēng)。后歸筑山莊于小榜山清醒泉畔(今疊翠山莊附近),專注于鄉(xiāng)邦文化的收集整理,重修《惠州西湖志》。由于姚子蓉堅(jiān)執(zhí)鮮明反清立場(chǎng),又與著名的明朝遺逸澹歸、雪槱、屈大均等人詩(shī)詞酬唱,往來(lái)密邇,在清代雍正、乾隆二朝遭到多次文字獄的反復(fù)清剿。他的《清醒泉詩(shī)集》和《惠州西湖志》遭到禁毀,今已無(wú)存。

據(jù)光緒《惠州府志·藝文撰述》記載,又有南明舉人庾樓曾刻《西湖志》五卷行世。庾樓的人生經(jīng)歷和政治取態(tài)與姚子蓉相近似,他所編修的《惠州西湖志》或許同樣遭到毀禁的厄運(yùn)。

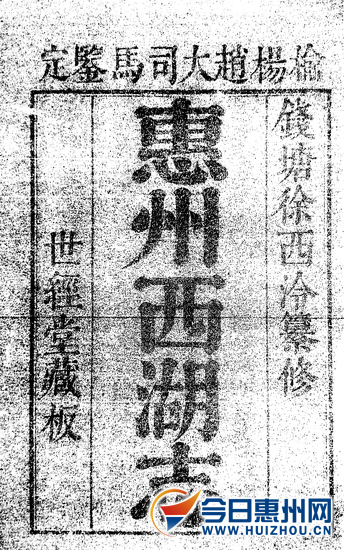

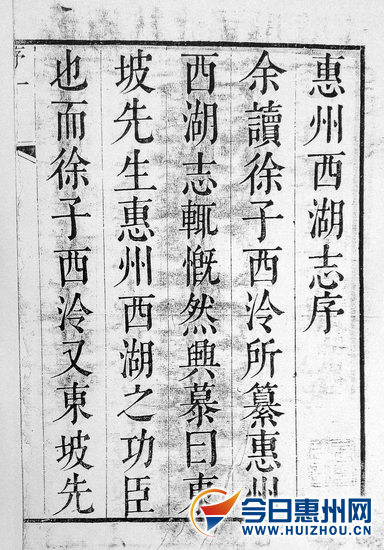

徐旭旦的世經(jīng)堂藏板《惠州西湖志》,是目前保存完整的最早的一部西湖志。

康熙版《惠州西湖志》影像,刻版精美。

肆

清代官方修志成主角

然而,有趣的是,清代文字獄讓民間的西湖志成為灰燼,但官方卻開(kāi)始出面修編西湖志。原因也很簡(jiǎn)單,清代統(tǒng)治者也看到了惠州西湖“山水有助人文”,與其讓“叛臣逆子”胡說(shuō)八道,不如自己操刀掌握文化和輿論話語(yǔ)權(quán)。

據(jù)吳騫《惠陽(yáng)山水紀(jì)勝》記載,清代最早修纂《惠州西湖志》的地方官是順治十五年(1658)的濟(jì)南李方山和汝南鄭幼公,“得陳氏子昌(即陳運(yùn))所輯殘編重修付梓”。鄭幼公即鄭欽陛,時(shí)任惠州推官,以剿盜有力和捐俸修橋入祀惠州名宦祠。

康熙五十三年(1714),朝廷特差理藩院欽天監(jiān)與養(yǎng)心殿筆帖式大臣,與西洋人麥、湯二位來(lái)惠繪圖,并丈量西湖。這是惠州西湖歷史上首次進(jìn)行科學(xué)測(cè)繪。正因此事,當(dāng)時(shí)以連平州知州攝惠州知府事的徐旭旦,有感于“(西湖)圖雖具,而志書(shū)并無(wú)以應(yīng)”,特別組織人力編纂《惠州西湖志》。這是惠州歷史上目前所發(fā)現(xiàn)的、保存完整的第一部惠州西湖志書(shū)。

康熙版《惠州西湖志》一直不為學(xué)界所知,不僅清代的《惠州府志》《歸善縣志》均無(wú)著錄,連民國(guó)張友仁重修《惠州西湖志》時(shí)對(duì)此書(shū)亦絕口不提。對(duì)于此書(shū),不久后的惠州知府吳騫也指出缺點(diǎn),認(rèn)為該志“湖中景物分為東西南北,漫無(wú)門類,不可稽查”。而據(jù)惠州市嶺東文史研究所所長(zhǎng)吳定球考證,該書(shū)署名為徐旭旦的《東坡別傳》和《朝云傳》兩篇傳記,作者實(shí)為明代博羅大儒張萱。徐旭旦涉嫌抄襲,在清代已被多人詬病,這或許也是康熙版《惠州西湖志》沒(méi)有名聲的原因。至康熙六十一年(1722),惠州知府吳騫編著《惠陽(yáng)山水紀(jì)勝》出版,分《西湖紀(jì)勝》和《羅浮紀(jì)勝》。其中,《西湖紀(jì)勝》約6.12萬(wàn)字,上卷首為《圖說(shuō)》,錄作者的《全圖說(shuō)》《十二景說(shuō)并詩(shī)》、葉萼的《全湖大勢(shì)論》、薛侃的《西湖記》、龔祖蔭的《西湖圖記》等,另有“西湖全圖”和“西新避暑”等12幅風(fēng)景圖,分七類介紹西湖山水景點(diǎn)和物產(chǎn),下卷為題詠,收錄序、記、梳、賦等38篇,以及詩(shī)120首。

由于《惠陽(yáng)山水紀(jì)勝》入錄《四庫(kù)全書(shū)存目叢書(shū)》,使得吳騫的《西湖紀(jì)勝》流傳甚廣,名聲遠(yuǎn)大于徐旭旦的《惠州西湖志》,但相對(duì)于后者,《西湖紀(jì)勝》較為簡(jiǎn)略,尚不足以稱為一部完備的西湖志書(shū)。

伍

時(shí)隔200多年張友仁繼起編修

辛亥革命后,軍閥混戰(zhàn)、日軍侵凌,惠州西湖歷經(jīng)滄桑,很多景點(diǎn)、名跡日漸衰敗,湖區(qū)園林荒蕪,橋堤崩塌。雖然有陳炯明、黃公柱等人多次籌款對(duì)西湖進(jìn)行大規(guī)模整修,但至新中國(guó)成立前夕,西湖湖水變淺,一片荒涼。

然而,盡管形凋敝,神卻豐滿,惠州西湖在戰(zhàn)火洗禮中,人文構(gòu)建得到重要的一次提升,這就是惠州“活詞典”張友仁編著的《惠州西湖志》問(wèn)世。這是繼徐旭旦之后,西湖志的又一次大編修,時(shí)間相隔長(zhǎng)達(dá)230多年。

張友仁(1876-1974)為惠州橋西人,致公黨成員,一生可用“少年講學(xué)、壯年從政、老年著述”來(lái)描述。20歲時(shí),他考補(bǔ)稟生,參加中國(guó)同盟會(huì)和反清運(yùn)動(dòng),后任海豐、龍溪縣長(zhǎng),廣東公路處長(zhǎng)、惠樟公路局長(zhǎng)、福泉公路局長(zhǎng)。新中國(guó)成立后歷任東江圖書(shū)館館長(zhǎng)、廣東省文史館副館長(zhǎng)。

張友仁學(xué)識(shí)淵博,尤精文史,是繼江逢辰、李綺青之后惠州文壇的領(lǐng)軍人物,終生熱心鄉(xiāng)邦文化建設(shè),曾創(chuàng)建惠州私立豐湖圖書(shū)館,并致力整治西湖。1931年后,張友仁被選為惠州西湖整理委員會(huì)委員和副主席,為西湖規(guī)劃、管理、籌款、建設(shè)發(fā)展等作出了不懈的努力。

從1930年開(kāi)始,張友仁便輯錄惠州西湖文獻(xiàn),隨著后來(lái)搜集的資料日漸增多,他開(kāi)始動(dòng)筆為西湖修志。1930年8月23日以及9月13日、16日的加拿大《大漢公報(bào)》連續(xù)刊登了設(shè)于西湖百花洲的惠州西湖志文獻(xiàn)征存社向海內(nèi)外征集西湖相關(guān)文獻(xiàn)的公告和新聞。從這幾則新聞可得知,當(dāng)時(shí)主持者除張友仁外,還有廖雨生、陳弼階、白曉山等。

為了編寫(xiě)《惠州西湖志》,張友仁可謂殫精竭慮,四處奔波,廣征博采,辛勤筆耕,終于在1947年10月出版了《惠州西湖志》(上下兩冊(cè),共13卷)。該書(shū)由惠州文聲書(shū)店鉛印,豐湖圖書(shū)館發(fā)行。

張友仁的《惠州西湖志》史料翔實(shí)、內(nèi)容豐富,包括:風(fēng)景、位置、氣候、山川、界域、名跡、人物、藝文、特產(chǎn)、人口、風(fēng)俗、地質(zhì)、年表、評(píng)論等項(xiàng),在清代《西湖紀(jì)勝》列出西湖十四景的基礎(chǔ)上,又列舉出西湖十八景之多。《惠州志·藝文卷》稱,此志是描述惠州西湖最為詳細(xì)、完備的專書(shū),對(duì)西湖303處景點(diǎn)的命名緣由、沿革興廢都有明晰的記述。

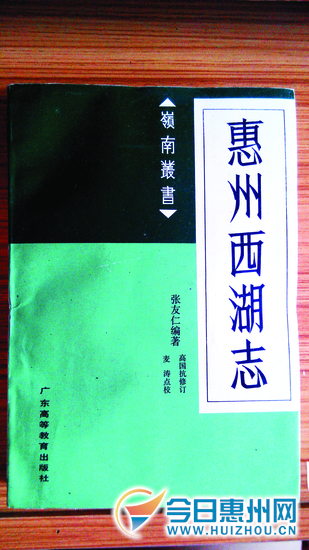

《惠州文化教育源流》一書(shū)則指出,張友仁編著的《惠州西湖志》于1947年出版,1989年點(diǎn)校重版(廣東高等教育出版社重版),是惠州自晚清以來(lái)最為重要的文化典籍。

張友仁《惠州西湖志》1989年點(diǎn)校本。

陸

當(dāng)代修志著重記錄園林建設(shè)

繼張友仁《惠州西湖志》1989年點(diǎn)校本發(fā)行后,惠州市園林管理局、惠州西湖風(fēng)景區(qū)管理局于1995年12月出版了《惠州西湖新志》。新志書(shū)以客觀翔實(shí)的史料,比較系統(tǒng)地記述了惠州西湖一千多年湖區(qū)山川的變化,以及名勝古跡保護(hù)和修復(fù)情況,尤其是新中國(guó)成立以來(lái)的西湖整治、景點(diǎn)恢復(fù)與建設(shè)、湖區(qū)園林綠化等,此書(shū)著重作了詳細(xì)的記載。

在史料方面,《惠州西湖新志》有選擇地運(yùn)用了張友仁《惠州西湖志》、清吳騫《惠陽(yáng)山水紀(jì)勝·西湖紀(jì)勝》、光緒《惠州府志》《歸善縣志》《廣東通志》《明史》等文獻(xiàn),而對(duì)于記述西湖的山川界域,是依據(jù)西湖歷史變遷和社會(huì)發(fā)展的實(shí)際情況翔實(shí)記述,記述范圍以上世紀(jì)90年代初期的西湖區(qū)域?yàn)橹鳎苍谖骱䥇^(qū)域外的名勝古跡,都沒(méi)有收入。

成書(shū)后的《惠州西湖新志》內(nèi)容共“景說(shuō)”“景區(qū)”“管理”“養(yǎng)殖”“藝文”五章,約17萬(wàn)字,保留了張友仁《惠州西湖志》(1989年版)中選取清代吳騫《惠陽(yáng)山水紀(jì)勝》西湖全圖的插圖手法,同時(shí)彌補(bǔ)了民國(guó)時(shí)期苗圃建設(shè)和造林綠化的情況,成為雅俗共享的大眾讀物,對(duì)宣傳惠州西湖和惠州文化歷史起到一定普及作用。

難能可貴的是,《惠州西湖新志》記述了西湖的水源變遷以及污染整治,讓人們反思胡亂擠占改造西湖的行為,該書(shū)還附錄了多張西湖水域示意圖,從民國(guó)至1958年、1987年和1933年,展示西湖界域的逐漸縮小的演變“年輪”。

從關(guān)注惠州西湖的人文歷史轉(zhuǎn)向重點(diǎn)關(guān)注西湖的生態(tài)變遷,這是《惠州西湖新志》的現(xiàn)實(shí)眼光,也透露出當(dāng)代惠州人的務(wù)實(shí)情懷。

文/圖 本報(bào)記者侯縣軍

相關(guān)新聞

- 龍門藍(lán)田瑤族穴居遺址入選市文保單位 明代已有瑤民2021-03-08

- 龍門功武古渡“萬(wàn)里龍關(guān)”2021-03-08

- 惠州古淡水鹽場(chǎng)曾盛極一時(shí) 昔日海鹽文化如何重振?2021-03-08

- 惠東平海鎮(zhèn)挖出“最美古井” 曾是清代大藥材商私井2021-01-28

- 惠東明代三官坑窯址已發(fā)掘兩座龍窯 發(fā)掘面積共500平方米2021-01-28