梌山,在這里讀懂千年惠州

足以豐富和拓展惠州旅游內涵的梌山歷史文化

作者:琶洲羽正

“左瞰豐湖右瞰江,三山出沒水中央。山山寺寺樓樓月,清煞東坡錦繡腸。”南宋著名詩人楊萬里任廣東提舉常平時,巡按至惠州,寫下了這首頗為有名的小詩。“三山”指的是梌山(今中山公園)、關山(今第十一小學西側,亦稱南山)、和方山(今環城西麗日商場后),而梌山最著名,位居三山之首。張友仁《惠州西湖志》稱:“梌山 即梌木山。揚子《方言》:吳人謂刺木曰梌。《縣志》或曰:南稱楓,北稱梌。” 《畿輔通志》謂:此山“舊多梌木,故名。”山坐北向南,“東西二江匯其東,豐鱷二湖瀦其西”,“山南部平衍,其北枕江峭立,郡城環于下”,是城區與西湖、府城與縣城、江南與江北的一個關聯點,自古稱為惠州的風水寶地。據史料記載,自公元591年隋置總管府于梌山至清末府衙被毀約1400年間,這里一直是惠州乃至整個粵東的政治文化中心。

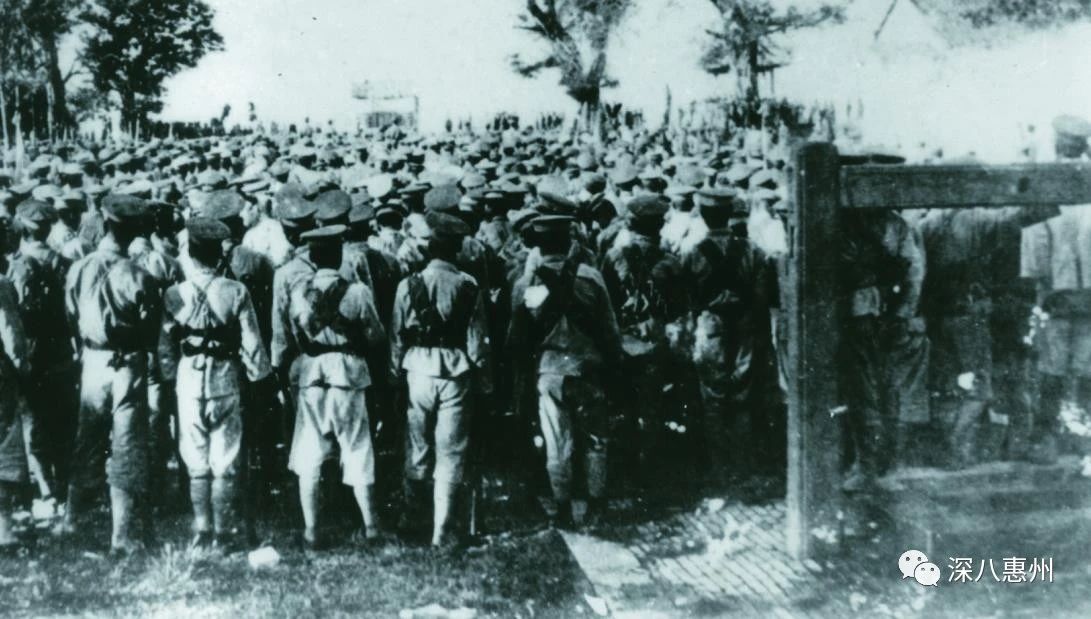

二十世紀八十年代,在梌山西側,南北長100米的地下發現大批隋唐年間的筒瓦、板瓦和陶罐殘片等,正是隋唐朝代的生活遺址。梌山區域(以下簡稱梌山)又是惠州歷史文物聚寶盆,其豐富的歷史文化遺存,幾乎涵蓋了自隋至民國的各個朝代,構成一幅頗為完整而又層次分明的歷史畫卷,若能把它充分展開,就是一部形象的惠州簡明史。值得一提的是,像唐代被貶逐惠州的宰相張錫、宋代宦游惠州的著名詩人唐庚等,近現代蔣介石、周恩來、鄧穎超、何香凝、廖承志等歷史人物,均在梌山活動過。尤其是蘇東坡這樣的世界級文化名人,曾在此先后居住了約一年多的時間。在梌山北側,有沿平緩山勢而修建的北門直街、北門大街和府背巷等眾多歷史文化街巷,這些縱橫交錯的街巷呈現出與周邊山水自然肌理相協調的形態特征,整體風貌現狀保存較完好,此處街區歷史上不乏名門望族和清流雅士。作為文化和旅游資源,梌山無疑具有極大的開發價值。

筆者注意到:在核定的市級歷史建筑目錄中,惠城區有97處,其中處于梌山范圍內的就有10處,即中山紀念堂、仲愷紀念碑、望野亭、東征遺址、橋子頭明代牌坊、文筆塔、明清城墻、鼎臣亭,梌山書院舊址、小東門古渡頭。如果把那些雖已湮沒但在史料中有明確記載的著名歷史建筑,如隋代的“梌井”、宋代內城的墻基、文惠堂、野吏亭、合江樓;清代的憶雪樓、第一江山亭;民國的梅花精舍、梌山中學、抗戰勝利紀念碑等等計算在內,梌山的歷史建筑應有二十余處。一座小山,竟然密集了如此之多的歷史建筑和遺址,顯現其在惠州歷史版圖中地位的獨特和內涵的豐富。歷史文化遺產見證一座城市的生命歷程,維系城市獨特的文化價值和文化情感。由于望野亭、中山紀念堂、仲愷紀念碑等歷史建筑人們較為熟悉,而且保護得尚好,故本文不再贅述,僅對梌山及其中幾處歷史建筑及文化遺址稍作介紹和解讀,以期引起人們對梌山這座歷史山體投入更多關注。

梌山井:惠州開城第一井

梌井

公元590年,隋文帝派使節王景巡撫嶺南,確定在整個廣東地區設立廣州和循州(后稱惠州)兩個總管府。循州總管府設在梌山,鎮立嶺東,成為粵東的政治、經濟、軍事、文化中心,素稱“嶺東雄郡”。一年后,官署建成,并在門前不遠處鑿了一口水井,俗稱“梌井”,專供官府使用。據張友仁《惠州西湖志》記載:井為“隋建府治所鑿”,“其古蓋亞于趙佗井”,是惠州城區歷史最悠久的人文古跡,至今已有一千四百多年歷史。清代屈大均在《廣東新語?水語》中指出:“惠州城中亦無井,民皆汲東江以飲,堪輿家謂惠稱鵝城,乃飛鵝之地,不可穿井以傷鵝背,致人民不安,此甚妄也。然惠州府與歸善縣城地皆咸,不可以井,僅郡廨有一井,可汲而飲云。” 堪輿家之言,見仁見智;“地咸”一說,似亦無稽。但這一段記述卻可以佐證,至少在明末清初,惠州府城內就僅有總管府前的這口梌井。根據有關歷史照片,直至上世紀五十年代初,梌井尚在,它是一口古樸的有雕石井欄和井架的飲用水井,后來不知何故,這口古井竟被填埋在中山公園草坪之下,真是可惜了這見證惠州開城歷史的珍貴文物。若能讓該井重見天日,并對其略作修繕,必將為惠州旅游業加分不少。

古城墻:固若金湯惠州城

惠州府城墻

惠州城墻是明清二朝在原宋代內城的基礎上多次進行擴張和加固而成。城墻四周沿江湖而壁立,總長約七里三,設城門七座,即大東門(惠陽門)、小東門(合江門)、北門(朝京門)、大西門(平湖門)、小西門(環山門)、南門(遵海門)、水門(會源門)。惠州有俗語謂“七穿八漏”,“漏”是指出水口,“穿”則指上述交通內外的七座城門。府城四面環水,兩江滔滔,五湖浩淼,自是天然屏障。加上城墻高大堅厚,確是一座易守難攻,固若金湯的城池。清道光年間,該城墻在知府江國霖主持下重修,竣工不久就遇上廣州、東莞、惠州等地亂民暴動,惠屬博羅、河源及附近東莞、增城、花縣、龍門、從化等縣城相繼失守,獨惠州城巋然不動,外地難民從四面八方涌入城內避亂。咸豐四年(1854),翟火姑于惠州城郊起事,率眾數萬圍攻惠州城。由于城墻經過重修,規格質量大大提高,且筑有炮臺28座,加之四面江湖環抱,城下幾無屯兵之地,翟攻城數月,仍未能越城池半步。故當時有民謠唱道:“鐵鏈鎖孤舟,浮鵝水面游。任憑天下亂,此地永無憂。” 若問為何自隋以來歷朝均將府署設立在惠州梌山,從這里大概也可以找到一部分答案。民國初,由于種種原因,惠州城墻被逐步拆除,現只在梌山北側山腳沿江處殘存了一段:宋代的紅沙巖城墻基石、明清的青灰城墻磚交疊而起,斑駁陸離而層次分明,仿佛是惠州的年輪,刻錄了古城千年的蒼桑巨變,彌足珍貴。若果盡量挖掘修復城墻,并在其頂部修筑小徑,讓人們徜徉其間,在感受冷兵器時代城墻的預防作用同時,又可放眼東江兩岸的秀麗景色。

合江渡:千年滄桑古渡口

風神廟

宋代的合江渡因建在府城小東門外,又稱小東門渡。自古以來,惠州府、縣兩城被東江與西支江分隔,兩江四岸民眾來往,全靠木船擺渡過江,俗稱“橫水渡”。據方志記載,宋明之前惠州城內只有合江一渡。由于當時惠州對外交通主要靠東江水路,而此渡又緊靠梌山官署,故官員之往來和吏民之進出,多由此渡。當年(紹圣元年(1094)十月二日),東坡貶惠,乘船而至,就是從此渡上岸;后(紹圣四年(1097)四月十九日)再貶儋州,“子孫慟哭于江邊”送其凄然離去,也是在此渡登舟。東坡之前,被貶逐惠州的唐代宰相張錫、杜元穎、牛僧孺,節度使渾鎬,觀察使鄭亞,中書舍人崔沆等等;東坡之后,宋代宦游惠州的著名詩人唐庚、楊萬里、劉克莊以及抗元英雄文天祥等等,也大都曾經以這一渡口作過人生的驛站,真可謂閱盡人間滄桑。在合江渡下游約八十米處,背靠梌山原建有一座風神廟。廟前擺設祭壇,因廟所在處伸入江中,故當地百姓俗稱“風神廟角”。每當臺風季節來臨,府、縣太爺就會率一眾官紳前往此廟拜祭風神,祈求護佑一郡平安。在明代,合江渡曾一度被地方豪強占奪,至嘉靖十九年(1541),由博羅生員徐邦仕等牽頭奏請地方官府收回,成為官渡,入息歸書院使用。明嘉靖二十五年(1547),官府曾一度停止使用合江渡,以建一座東江浮橋取代之。然而,由于江面太寬,水勢浩大,船橋易壞,加上水北人煙稀少,過橋者寥寥無幾,次年便被巡按御史下命拆掉除,重新恢復使用合江渡。直至上世紀七十年代未,渡口才遷至下游的渡口所(今朝京門外)。合江渡雖廢棄不用,原來的面貌卻約略可見:一段用紅砂巖砌成的石階被時間消磨得全無棱角,苔蘚斑斑;而一株據說是城區樹齡最大的蒼勁古榕卻依然老干橫斜,綠葉婆娑。游人佇立其間,自不禁生發思古之幽情。若對合江渡周邊環境稍加整治,同時恢復橋西至江北和橋東白鶴峰橫水渡,不惟能給游客增添一項饒有情趣的旅游項目,而且便利市區交通,方便群眾,亦即可為梌山增加一處極富地方風情的人文景點。

合江樓:二江合處朱樓開

合江樓

據宋代地理名著《輿地紀勝》記載:“合江樓在郡東二十步。”至明代,樓遷建于小東門上,為城門樓。對其周遭形勢,清初屈大均在《廣東新語》中如此描述:“東、西二江匯其東,豐、鱷二湖潴其西,而象嶺、羅浮前后屏擁,其水大而山雄,境清而氣秀,又為嶺以東之最勝。” 在北宋年間,此樓“在三司行衙之中,為三司按臨所居”,是專門用來接待當時最高財政機構官員的賓館。當年東坡謫居惠州時,州守詹范出于對坡公的敬重,冒著違規風險,“待以殊禮,暫請居之”。東坡到惠州當日寫下了進入惠州城后的第一首詩《十月二日初到惠州》,詩云:“仿佛曾游此夢中,欣然雞犬識新豐。吏民驚怪坐何事,父老相攜迎此翁。蘇武豈知還漠北,管寧自欲老遼東。嶺南萬戶皆春色,會有幽人客寓公。”表達了他對惠州秀麗風光和惠州人友善熱情的贊美。次日更將所見所思寫入了《寓居合江樓》詩:“海山蔥昽氣佳哉,二江合處朱樓開。蓬萊方丈應不遠,肯為蘇子浮江來。江風初涼睡正美,樓上啼鴉呼我起。我今身世兩相違,西流白日東流水。樓中老人日清新,天上豈有癡仙人。三山咫尺不歸去,一杯付與羅浮春。”這抒懷之作成為近千年來騷人墨客競相吟唱追和的名篇。后來,東坡又得到表兄程正輔(時任廣南東路提刑)的關照,再次居住了一年多的時間。合江樓因兩度為東坡作居停而名滿天下,與廣州的鎮海樓,肇慶的閱江樓被合稱為“嶺南三大名樓”,是歷代訪客必游之地。合江樓雖已異地重建于橋東,在其故址仍應立碑說明,留住和延續惠州古城的這段重要歷史記憶。

野吏亭:黃碑蘇榜動流連

野吏亭

野吏亭位于梌山東北隅,為宋咸平二年(999)惠州州守陳堯佐所創建。“宋陳文惠公堯佐,以太常丞出守惠州,作亭于署之東偏,榜曰野吏,公余登亭憑眺,以寄愴懷。”(吳騫《野吏亭記》)后來,陳堯佐執宰朝政,“時至接賓翹館,論及奇勝,必以惠州野吏亭為稱”(黃仲通《野吏亭詩碑》),并作詩云:“羅浮山下郡,樓閣枕滄溟。誰得閑中意,清風野吏亭。”可見,陳丞相對惠州野吏亭情有獨鐘。此亭歷代修葺不斷,宋至和元年(1054),知州黃正(字仲通)撰文作詩記述陳堯佐的“三章首輔詩”,請進士黃岳書丹入石立于亭上,此即所謂“黃碑”,被張友仁稱為惠州“所存金石之最古者”。稍后,宋哲宗紹圣三年(1096),知州方子容重修此亭,請時寓惠州的大文豪東坡作記并榜書亭名,后人稱為“蘇榜”,與黃碑齊名,成當年梌山鎮山之寶。清代惠州詩人江逢辰詩謂“黃碑蘇榜動流連”,就是指此。至于此后歷代名人雅士對上述亭堂及蘇跡的吟詠,包括題記、詩詞、聯語等,存錄于方志之中的也就更多了。此亭毀于抗日戰爭。據聞,“黃碑”至今存放惠州博物館倉庫,未能將其豐富的歷史文化內函公示于眾,實在令人惋惜。若能復建野吏亭,將尚存殘缺的“黃碑”重立,并集蘇書“野吏亭“”三字摹勒以作亭額,此亭定會讓游人俯仰今古,流連概慕。

文惠堂:日啖荔枝三百顆

宋代文惠堂在梌山衙署東側的太守東堂內,陳堯佐為州守時所居。陳堯佐死后謚文惠,惠人思其德政,于居所立像奉祀,故堂名文惠,亦稱丞相祠堂。堂下庭院有荔枝一株,為名優品種,相傳為陳堯佐手植,人稱“將軍樹”。宋紹圣三年(1096)夏,知州詹范邀請東坡到太守東堂飲酒品荔。東坡賞啖之余,詩興大發,即席吟哦:“丞相祠堂下,將軍大樹旁。炎云駢火實,瑞露酌天漿。爛紫垂先熟,高紅掛遠揚。分甘遍鈴下,也到黑衣郎” ;“羅浮山下四時春,盧桔楊梅次第新。日啖荔枝三百顆,不辭長作嶺南人。”又作引語記述當時情形云:“惠州太守東堂,祠故相陳文惠公。堂下有公手植荔支一株,郡人謂之將軍樹。今歲大熟,賞啖之余,下逮吏卒。其高不可致者,縱猿取之。”自后,這“日啖荔枝三百顆,不辭長作嶺南人”二句,便成了惠州荔枝千古不易的廣告詞。據說在上世紀四五十年代,太守東堂舊址雖已改建為小學,但園中尚有一株荔枝及數株老梅。一座舊官府的格局如何?相信不少游客頗有興趣了解,何況是嶺東雄郡的衙門。宋代官舍頗為簡約,若重建野吏亭時一并恢復文惠堂、東坡啖荔處并立東坡啖荔雕塑,相信亦非難事。此事所費不多,而于惠州文化建設和旅游發展則實惠甚大,可以想見,其復建之后必將成為惠州的一處人文新亮點。

憶雪樓:使君筑樓寄孝思

王煐

自宋至清,歷任惠州知州、知府的官員很多,而被方志稱譽為“風流賢太守”的則極少,王煐就是其中的一位。康熙二十八年(1689),王煐出守惠州,其時惠州“干戈之息未久”,百廢待興。王煐首重教化安民,并以興學崇文和整治湖山為其中一項重要舉措。他認為“山水有助人文”,“天地之鐘美山川,與鐘秀于人文,一也。故山川之氣開,然后人文之運振。” (王煐《豐湖書院記》)為此,他購地重建豐湖書院,作為惠郡十屬士子講學習誦之所。又修葺亭榭臺沼,點綴湖山,作為眾人的游息場所。對府治所在地梌山的建設,則尤加重視,他構筑憶雪樓就是最好的例子。“憶雪樓在舊府治東”(張友仁《惠州西湖志》),即該樓建在梌山衙門靠東附近。陳恭尹撰文對此樓的創建和命名作頗詳的記述,說府署視事廳東北隅有一株古樹,王煐“就樹為軒,軒后為樓”,公務之余,登樓北望,遙想“燕山積雪數尺,增冰峨峨”,每每因此念及天津寶坻家中的雙親年已老邁,“然酒漿之冷暖不獲親嘗,衣被之加減不承面命,于心終為不愜。”(清陳恭尹《憶雪樓記》),王太守雖身為朝廷命官,官至五品,在四季如春的嶺南,卻為自己未能親自侍奉雙親而深感內疚,故命名為憶雪樓以寄托孝思,這其實也是以身作則闡揚孝義,以淳化一方風俗。

代泛亭:高臺下視極人寰

說憶雪樓自然不能不說代泛亭。“在梌山西岡,府治右,王煐筑,有記。以形似,且代泛湖也。”(張友仁《惠州西湖志》)該亭似船,建于廢墟之上,“乃盡買其廢屋,撤其垣瓦,聚其土石,以廣斯丘,為亭如船,名曰代泛,全湖之勝,可坐而收也” ;“東窗之外,巨竹千挺,清風瀟然。其西,湖光如鏡,云山如畫,漁艇牧犢,堤橋塔影,交呈于前。此代泛之名所由來,非獨亭之有似于舟也。”(清王煐《代泛亭記》)王煐的摯友陳恭尹有《惠州代泛亭雨后望西湖》詩云:“高臺下視極人寰,積水遙連埤堄間。一線綠分湖上路,幾重青出郡西山。坐臨勝地如會到,名在千秋自不刪。不是使君閑著眼,后人何處得躋攀。”可見此亭造型別致,可一覽湖勝。地方史料表明:由于王煐禮賢下士,廣結善緣,當年著名的“嶺南三大家”屈大均、陳恭尹、梁佩蘭,以及惠州本地的文化名流如龔章、葉適等,都是代泛亭和憶雪樓的座上貴客,詩酒文宴,盛于一時,留下了大量膾炙人口的詩文和傳誦至今的故事。通過王煐不懈努力,惠州“比年以來,士之讀書奮起以得科名者不乏其人。而遠近賓朋,相與扁舟湖上,一唱一酬,篇什流傳頗極一時之盛。”(王煐《豐湖書院記》)時人稱王煐為風流賢太守,實非虛譽。今天人們若能記住憶雪樓和代泛亭這一樓一亭,也就記住了這一位賢太守,記住了惠州古城的這一段文采風流。

鼎臣亭:說文解字話徐鉉

徐鉉(916年—991),字鼎臣,廣陵(今江蘇揚州)人,五代宋初文學家、書法家。與弟徐鍇均有文名,精文字學,號稱“二徐”。徐鉉尤工李斯小篆,“所書小篆映日視之,畫之中心,有一縷濃墨,正當其中,至於屈折處亦當中,無有偏側處,蓋其筆鋒直下不倒側,故鋒常在畫中。”徐鉉初事南唐,官至吏部尚書。開寶七年(974),宋滅南唐,徐鉉隨后主李煜入覲宋太祖,被命為率更令,累官至散騎常侍。淳化二年(991),因事貶為靜難行軍司馬,不久卒于貶所。生平事跡見載《宋史》,有《徐騎省集》及《大徐說文本》傳世,學問文章,足以不朽。徐鉉卒后,其子徐肇基遷廣東,居南雄珠璣巷。宋仁宗道二年(1033),徐鉉孫徐德明(1012—1090)任廣東南東路防御使,“子孫繁衍,皆家于粵”,“散處廣、惠間。”據徐氏族譜載:徐明德于任職期間,將徐鉉及配妣趙夫人由江西南昌西山鸞崗遷至惠州,葬于梌山。自后,徐氏子孫每年都前來梌山掃墓。明洪武四年(1371),惠州建造府署,墓地被圈入后園,徐氏子孫不得擅入,只能在琴臺前遙祭。清康熙二十八年(1689),知府王煐查悉此事,準予徐氏子孫春秋入衙祭祀。清末府署被焚廢,辟為公園,徐鉉靈穴亦復平毀,徐氏后人“恐先壟湮沒,文獻無征” ,(近徐兆松《鼎臣亭記》)于民國十一年(1922)及二十三年(1934)先后兩次上書惠陽縣政府,請求于梌山建立墓碑亭以為紀念。縣長張遠峰批曰:“查該紳等祧祖徐鉉鼎臣於五代亂極時,獨與弟鍇提倡文學,學者翕然宗仰,遂開北宋文學先河;而于《說文解字》尤為有功,據呈各情應予照準云云。”碑亭于1934年動工,閱六月而建成,以徐鉉字“鼎臣”名亭。經事者徐兆松作《鼎臣亭記》,勒石立碑于亭中(此碑尚存于民間)。民國廣東嶺南大學教授原惠陽縣長楊壽昌亦撰《宋徐鼎臣先生墓碑亭記》詳敘其始末。鼎臣亭為兩層樓亭,中西結合,造型典雅,具有典型的嶺南民國風格,至今整體基本保持完好。它不但紀念著中國文化史上的一位重要名人,也為梌山留下了一段佳話,形象地詮釋包容四海的惠州精神。惠州市政府將其列入歷史建筑予以掛牌保護,可謂眼光獨到,視野高遠。

鼎臣亭

詩人江逢辰認為:“有山川然后有人物,亦必有人物然后有山川。蓋山川非能自為名,因人而名也。”惠州西湖因“得名始自東坡公” 而“赫然播于四方” 。梌山雖然不是由于東坡而聞名,也因“此山曾住玉堂仙”而魅力倍增。積淀深厚的梌山歷史文化,足以豐富和拓展惠州旅游內涵,對其進行適時和適當的整治利用,必能帶來巨大的社會和經濟效益。

歷史建筑或于史有據的重修建筑和文化遺址,具有經濟、文化、歷史等多種價值。如何做好整治梌山的整體規劃,使規劃具備科學性、專業性,可操作性和可持續性;如何對修葺或重建的梌山歷史建筑、文化遺址,進行切實保護和合理利用,使其化“老朽”為“神奇”,釋放城市發展的正能量;如何在保護和利用的過程中將梌山眾多的景點刪繁去蕪,把著力點放在梌山具有特殊歷史記憶的歷史建筑上,對自朝京門至文筆塔、東新橋沿江一線,包括城墻內的中山紀念堂、野吏亭、太守東堂、憶雪樓、代泛亭、鼎臣亭,城墻外的宋明古渡、風神廟、米街市集,以及明清府學遺址、清代文筆塔等,作為精品景點來營構,使這一道涵容了數個朝代文化經典的亮麗風景線銜接起來、突顯出來,充分實現其文化價值和社會效益,等等,是一道城市建設的現實課題,值得認真思考。

在實施整治梌山的過程中,內涵和細節至關緊要,值得重視。例如:確實需重建的歷史建筑,必須要有可靠和充分的史料作依據,堅決拒絕假造歷史;要講究建筑的朝代特征和地域風格,強調建筑形式、體量、高度和色彩與周邊整體空間環境、整體風貌的和諧協調,避免追求不適宜的大體量和沒有必要的富麗堂皇;要利用拆除不協調建筑形成的空間,開拓庭院綠地,注意改善林相和植物造景,在合適地段進行垂直綠化,喬、灌、花、草、藤配置要得當,盡量增加綠化的覆蓋率;要細心管理梌山現存的樹齡百年以上的古樹,在適當地方補植梌樹,以演繹景區題材,增加游人興趣等等。筆者相信,在市委市政府的努力下,官民合轍,上下一心,梌山經過成功整治,一定成為惠州旅游新熱點。

惠州市中山公園(梌山)歷朝文物示意圖,黃澄欽繪

城市的魅力主要源自其內蘊的氣質。惠州把建設山水城市鎖定為發展的目標之一,所追求的也正是城市超凡脫俗的氣質。這種氣質,除了它外在空間的物理架構必須符合普適的審美原則之外,一定還要有豐厚的歷史內涵和和充滿生命張力的文化血脈運行其中。這既涉及歷史傳統、民風、民俗等非物質文化遺產,還涉及古遺址、古墓葬、古建筑等有形的文化遺產。惟其如此,所以一座重視歷史文化的城市,總是想方設法讓文化遺產“延年益壽”。當歷史文化遺產不再被視作經濟建設的絆腳石時,當愛護歷史文化遺產普遍成為人們的自覺行為時,當這種自覺行為整體地升華為全社會的文化自信和城市品格時,才稱得上是真正的歷史文化名城。惠州在這方面具有得天獨厚的自然環境和人文條件,目前,在市委市政府的帶領下正向著這一目標穩步推進。筆者相信,梌山的保護整治和開發利用,若能與西湖創5A活動、橋東重建東坡祠、水東街改造以及北門歷史文化街區整體風貌的恢復等系統工程,作有機的銜接和呼應,使橋東和橋西、舊城區和湖區在歷史淵源和人文傳統的意義上融為一體,真正做到城中湖、湖中城。西湖便可由此而擺脫其與城脫節,腹地不廣,“風景雖好難留客”的尷尬,成為名符其實的惠州的西湖。而與梌山隔江相望的白鶴峰東坡祠、鐵爐湖明清古街、民國水東街和比鄰的北門歷史文化街區,也必將與之相互促動而相得益彰。若能如此,相信在不遠的將來,惠州必定能成為一座美麗而自信的世界級旅游城市。

筆者附語:本文參考了省市規劃部門有關資料和我市文史專家吳定球、何志成二位文史學者有關研究成果。畫家黃澄欽先生專為本文繪寫了【梌山歷朝文物示意圖】。藉此一并向他們致以謝意!

(此文于2013/08/13—08/20以《應重視保護開發梌山歷史文化》為題刊于惠州日報)

相關新聞

- 《千年惠州》主題洋溢濃厚嶺南文化氣息2021-01-29

- 賡續雄郡千年文脈 激揚競逐一流動力2021-01-26

- 地道東江味香飄千百年 “惠州味道”持久而溫熱2021-01-26

- 山水釀惠州 秀色自天成2021-01-26

- 激活惠州文旅IP 城鄉打卡地洋溢古今文化氣息2021-01-22